気候変動

基本的な考え方

当社グループは、気候変動をはじめとした地球環境問題を経営の最重要課題として捉え、地球環境との調和が企業の活動と存続に必須の要件であるという認識に立ち、さまざまな事業活動において環境負荷の低減に努めています。

当社は、TCFD*提言に賛同し、TCFDのフレームワークを活用して、気候変動に係るリスクと機会を評価・特定した上で、その対応を検証するとともに、情報を適切に開示していきます。

*TCFDとは、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により、気候関連の情報開示などについて検討するため設立された「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」です。

ガバナンス

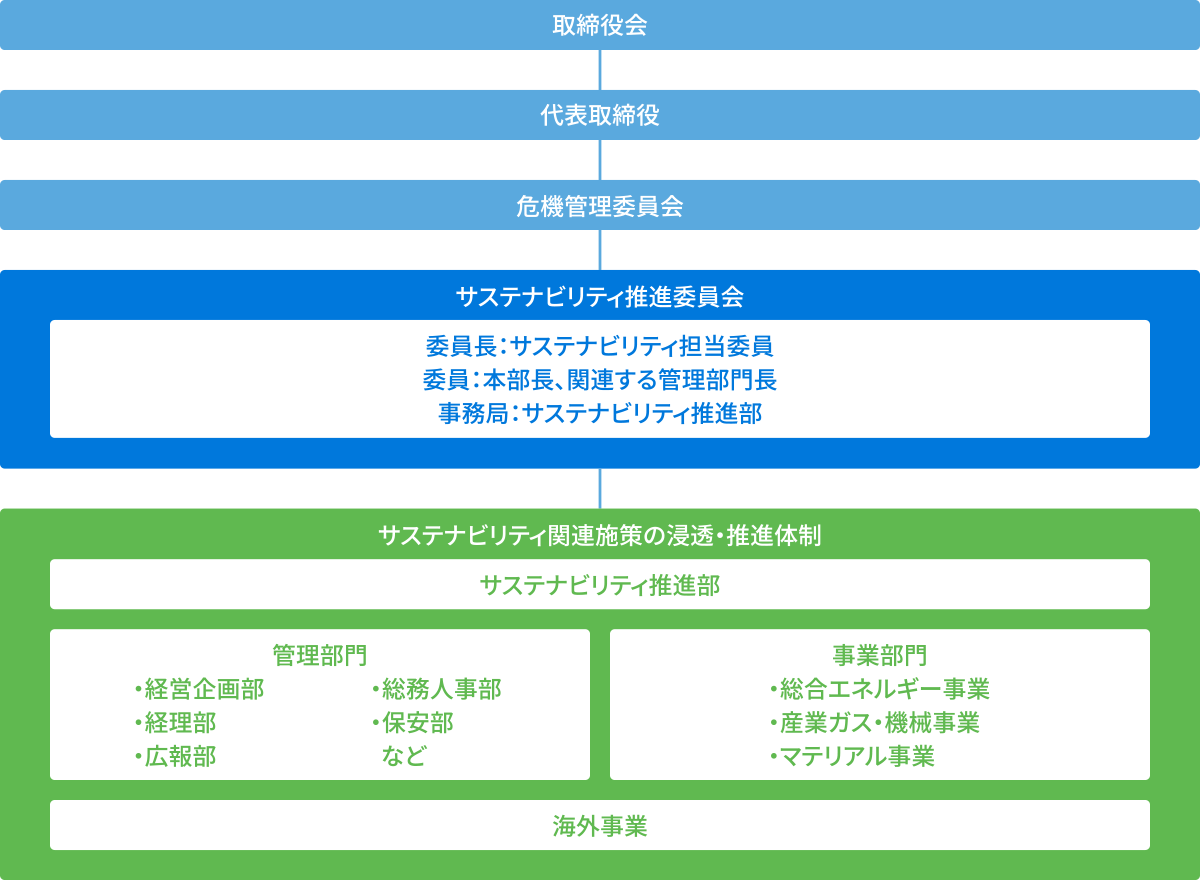

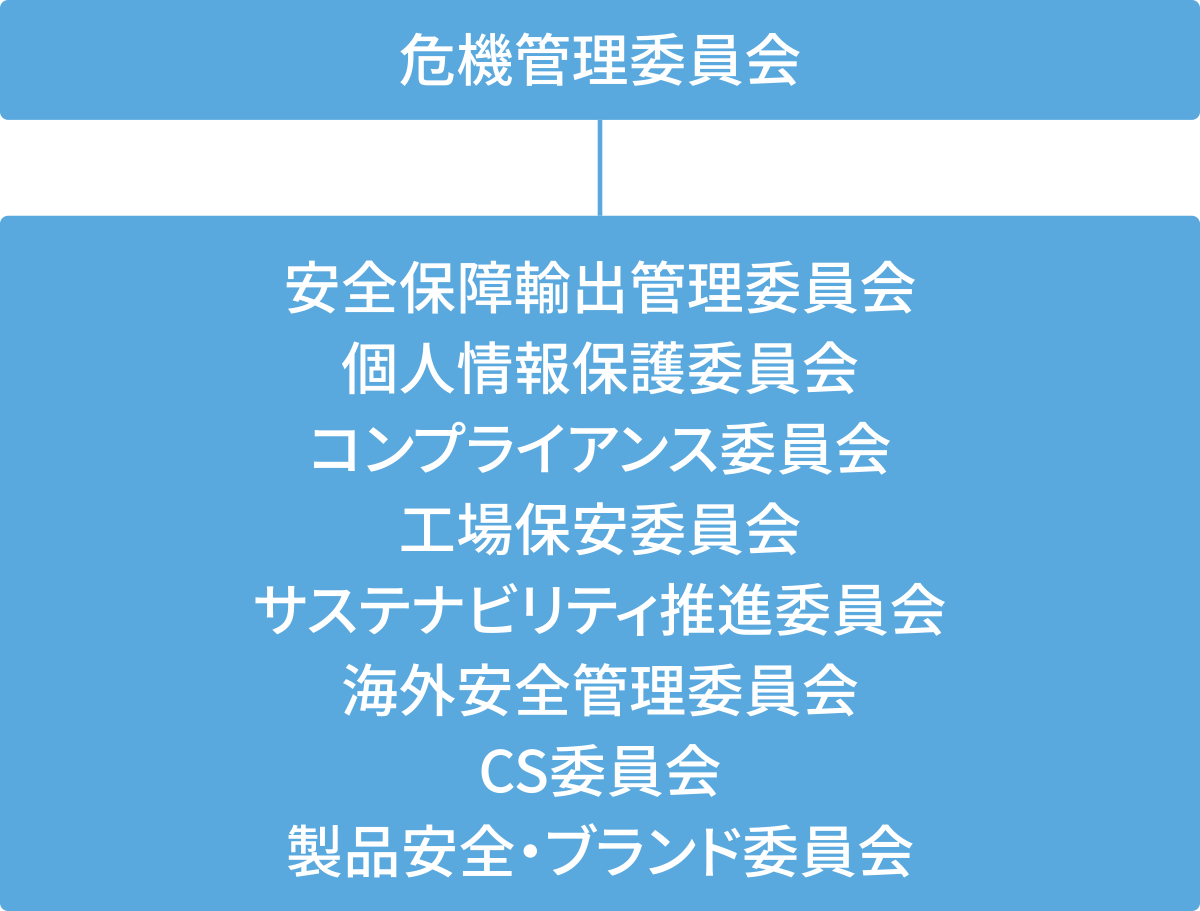

当社は、サステナビリティを推進する施策の企画や海外を含めたグループ内浸透を担当する部署として「サステナビリティ推進部」を設置しています。また、グループ全体のリスクを統合的に管理する「危機管理委員会」の傘下に「サステナビリティ推進委員会」を設置し、当社グループにおける気候変動に係るリスクと機会、取り組み方針、目標などについての議論や実績の進捗確認を行っています。

なお、定期的に取締役会に報告するとともに重要な事案が発生した場合には都度報告を行い、適切な監督を受ける体制となっています。

戦略

当社は、「基本的な考え方」に基づき、気候変動関連のリスクと機会を特定するとともに、TCFD提言が推奨しているシナリオ分析を行っています。シナリオ分析によって得られた示唆を中長期的な事業戦略の検討に生かしながら、当社事業のレジリエンスを高めるための取り組みやさらなる成長機会の取り込みを着実に進めていきます。

また、今後の気候変動対応の進展によっては、シナリオの前提条件が変化していく可能性があり、外部機関のシナリオを参考にしつつ、必要に応じて更新を行いながら、引き続き分析を深めていきます。

気候変動関連のリスクと機会

気候変動に伴うさまざまな外部環境の変化の要因を「移行リスク」と「物理的リスク」に分類の上、それぞれの分類ごとに、当社グループの事業におけるリスクと機会を評価・特定しています。

リスク

| 区分 | 具体例 | 時間軸 | |

|---|---|---|---|

| 移行 リスク |

政策・規制 | カーボンニュートラルに向けたさまざまなコスト増加

|

中長期 |

| 市場・評判 | 環境意識の高まりによる従来型商品の需要減少

|

中長期 | |

| リサイクル意識の高まりによる、天然資源の需要減少 | |||

| 技術 | 蓄電池技術の進展による電化シフトや省エネ技術の向上によるLPガスなどのエネルギー需要の減少 | 中長期 | |

| 液化水素以外の水素キャリア技術の進展(有機ハイドライドやアンモニアなど) | |||

| 物理的 リスク |

急性的 | 大規模な自然災害によるサプライチェーン寸断 | 中長期 |

| 生産活動の停滞 | |||

| 災害対応コストや修繕費、保険料などの増加 | |||

| 慢性的 | 平均気温の上昇による、暖房・給湯用エネルギー需要の減少 | 中長期 | |

| 気候パターンの変化による農業生産物の不作 | |||

| 海面上昇に伴う、対策コストの増加 | |||

機会

| 区分 | 具体例 | 時間軸 |

|---|---|---|

| エネルギー源に 関する機会 |

重油などから、環境負荷の少ないLPガスやLNGへの燃料転換需要が高まる | 短中期 |

| 化石燃料代替としての水素の需要が増加・拡大する また、それに伴い水素関連ビジネスが拡大する ※移行期には実証需要が拡大する |

中長期 ※実証需要は短中期 |

|

| 炭素クレジットの活用、水素の混焼、プロパネーション技術の進展などにより、LPガスの低炭素化やカーボンニュートラル化が進み、次世代エネルギーとしてのLPガスが普及する | 中長期 | |

| 製品・サービスに 関する機会 |

地球環境負荷の低減に寄与する商品の販売が拡大する

|

短中期 |

| 次世代自動車市場が拡大することによる関連材料の販売が拡大する | 短中期 | |

| CO2削減の見える化と削減ソリューションの提供および価値化サービスが拡大する | 短中期 | |

| 総合エネルギー事業において、AI、IoT技術の進展と機器の普及により、CO2の排出が少なく、かつコスト競争力のある配送・検針業務システムの構築が進むとともに、保安の高度化や新たな価値・サービスの提供機会が増える | 短中期 | |

低CO2排出プロセスで生産された商品や循環型商品の販売機会が増加する

|

中長期 | |

| 分散型エネルギーとして災害に強いLPガスの利用が拡大するとともに、非常用発電機などのBCP関連機器の販売が増加する | 短中期 | |

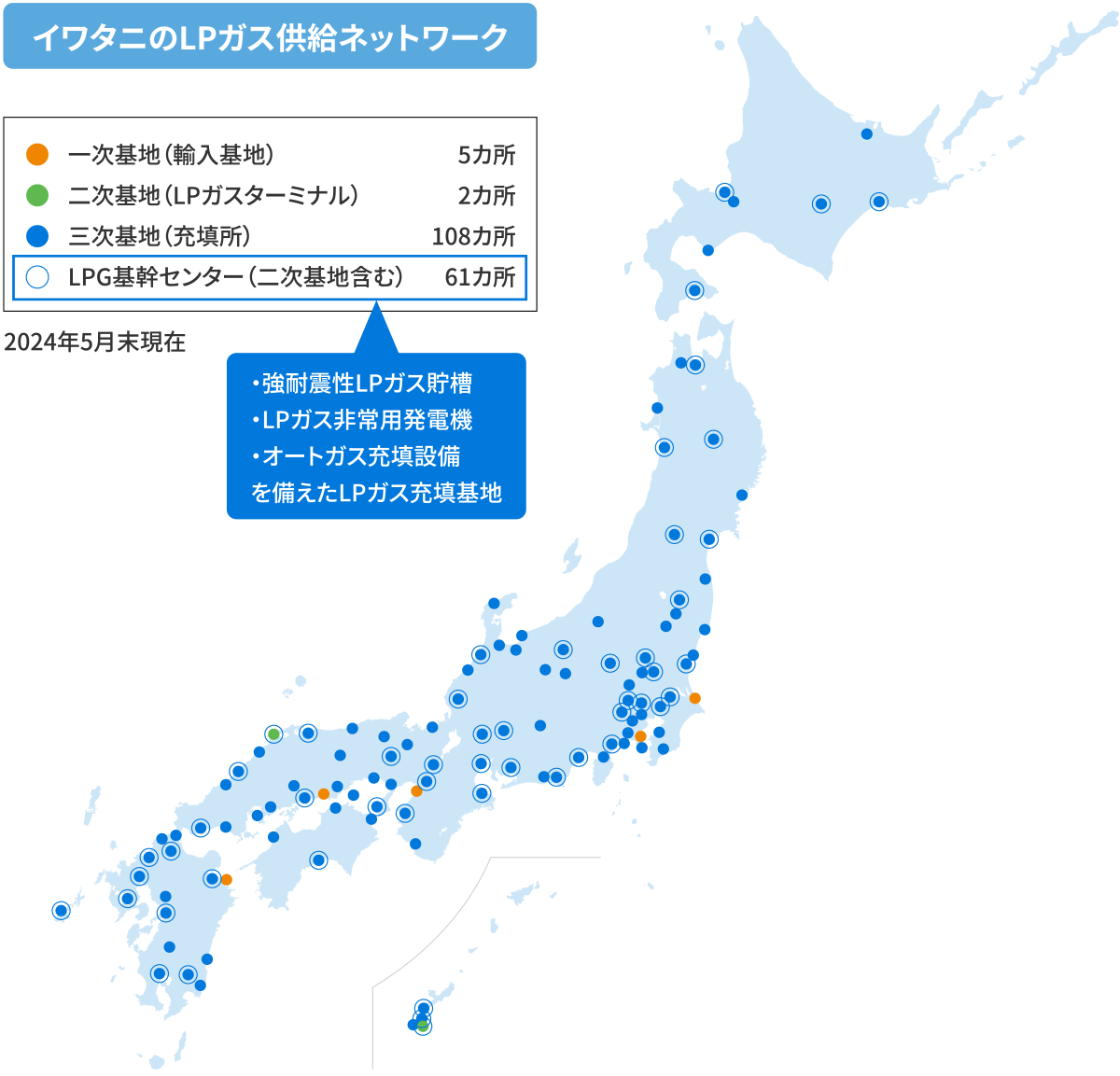

| その他 | 耐震性の増強や非常用発電機などを整備した災害に強いLPガス基幹センターを全国に整備していることで、気候変動が進む中でも、供給を継続できる | ― |

シナリオ分析

対象事業選定

気候変動による影響の大きな事業セグメントとして、「総合エネルギー事業」、「産業ガス・機械事業」、「マテリアル事業」をシナリオ分析実施対象事業として選定しました。

シナリオ群の定義

シナリオ分析の検討に際し、国際的に信頼性が高く、TCFD提言においても引用参照されている「国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)」および「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)」が発行する資料等を参照し、以下の2つのシナリオを設定しました。

| 設定シナリオ | 4℃シナリオ | 2℃シナリオ | |

|---|---|---|---|

| 社会像 | 経済・社会的発展に加え、豊富な化石燃料源の開発、資源・エネルギー集約的なライフスタイルが進む。今世紀末までの平均気温が4℃程度上昇し、気候変動が事業に影響を及ぼす可能性が高い社会。 物理的影響が大きく生じる。 |

カーボンニュートラルに向けて、大胆な政策や技術革新が進められ、現在、各国が掲げている中間目標および長期の野心的な目標が達成される。今世紀末までの平均気温上昇が2℃未満に抑えられ、脱炭素社会への移行に伴う社会変化が事業に影響を及ぼす可能性が高い社会。 脱炭素社会への移行が進み、規制強化などによる影響が大きく生じるとともに物理的影響も生じる。 |

|

| 参照 シナリオ |

移行面 | ・「Announced Pledges Scenario」(IEA WEO2022) ・「Net Zero Emissions by 2050 Scenario」(IEA WEO2022)など |

|

| 物理面 | ・「SSP5-8.5」(IPCC AR6)など | ・「SSP1-2.6」(IPCC AR6)など | |

| 参照した 主なパラメータ |

世界の平均気温、海面上昇、陸地における極端な高温の発生回数、陸地における大雨の発生回数、台風によるダメージ、気温上昇による労働生産性など | 世界の平均気温、海面上昇、陸地における極端な高温の発生回数、陸地における大雨の発生回数、炭素価格、電力価格、再エネ普及量、化石燃料の需要、資源の需要、水素の需要など | |

シナリオ分析の結果

シナリオ分析の対象として特定した「総合エネルギー事業」、「産業ガス・機械事業」、「マテリアル事業」において、設定したシナリオに基づいた将来的な市場動向などから、重要度の高い要因に関し、2050年における財務的な影響を分析しました。

なお、シナリオ分析の定量情報は、IEAやIPCCなどのシナリオ群に基づくものであり、多くの不確実な要素を含んでいます。

| 財務的な影響度 | 大:売上⾼ 数百億円以上相当 中:売上⾼ 数百億円〜数⼗億円相当 小:売上⾼ 数⼗億円相当 |

|---|

| シナリオ | 2℃シナリオ | 財務的な 影響度 |

|||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 事業 | 総合エネルギー事業 | ||||||||||||||||||

| タイムフレーム | 2050年 | ||||||||||||||||||

| 主なリスク と機会 |

リスク:脱炭素社会実現に向け、化石燃料賦課金や排出権取引などの政策や規制が導入され、消費者意識の変化が進み、化石燃料の需要が大きく減少する。 | 大 | |||||||||||||||||

| リスク:生産設備への自然災害による物理的被害が拡大する。 | 小 | ||||||||||||||||||

| 機会:家庭部門での省エネや脱炭素の意識が高まり、エネファームやハイブリッド給湯器など、省エネ機器の需要が増加する。 | 中 | ||||||||||||||||||

| 機会:災害対応・BCP対応の強化が進み、災害対応設備の需要が増加する。 | 小 | ||||||||||||||||||

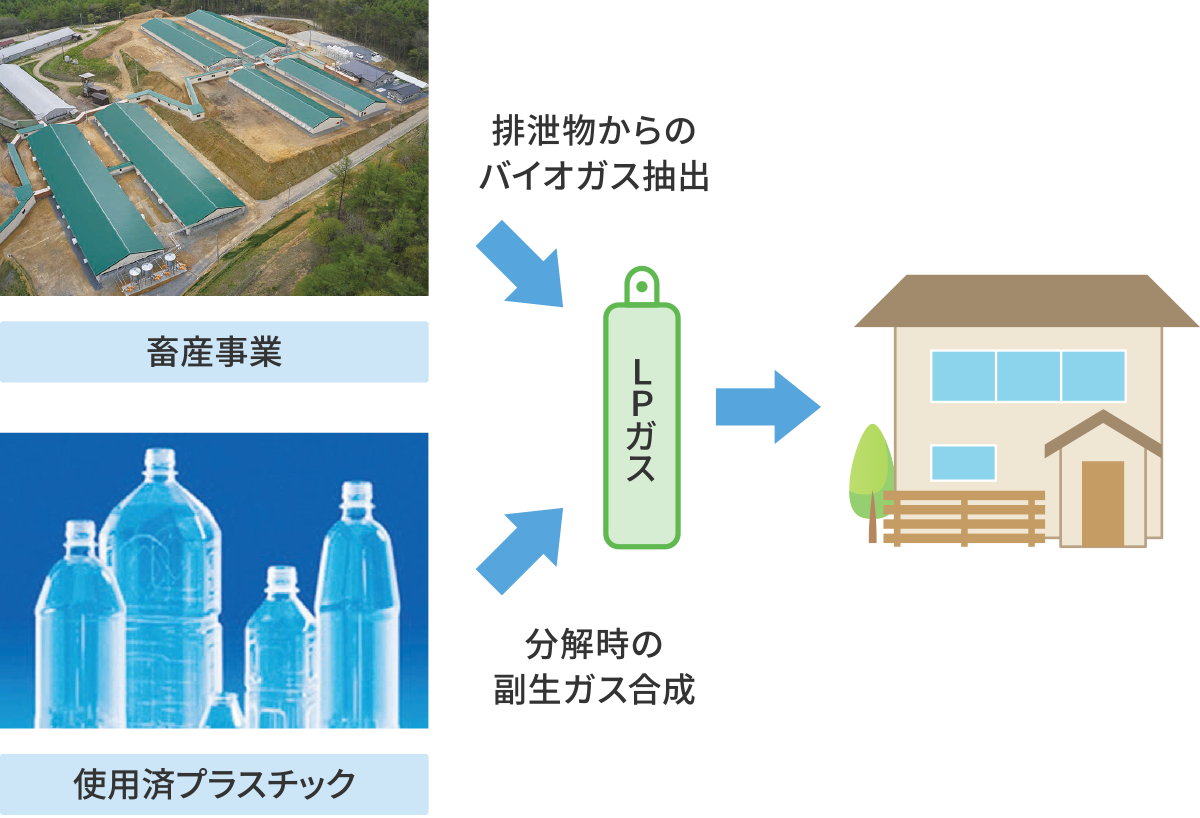

| 機会:グリーンLPガスの開発・普及を促進すれば、大きな事業機会になる。 | 大* | ||||||||||||||||||

| *本項目ついては、シナリオによる気候変動の潜在的な影響度を測るとともに、対策による効果も含めて分析しています。 | |||||||||||||||||||

| 想定した ビジネス環境 の概観 |

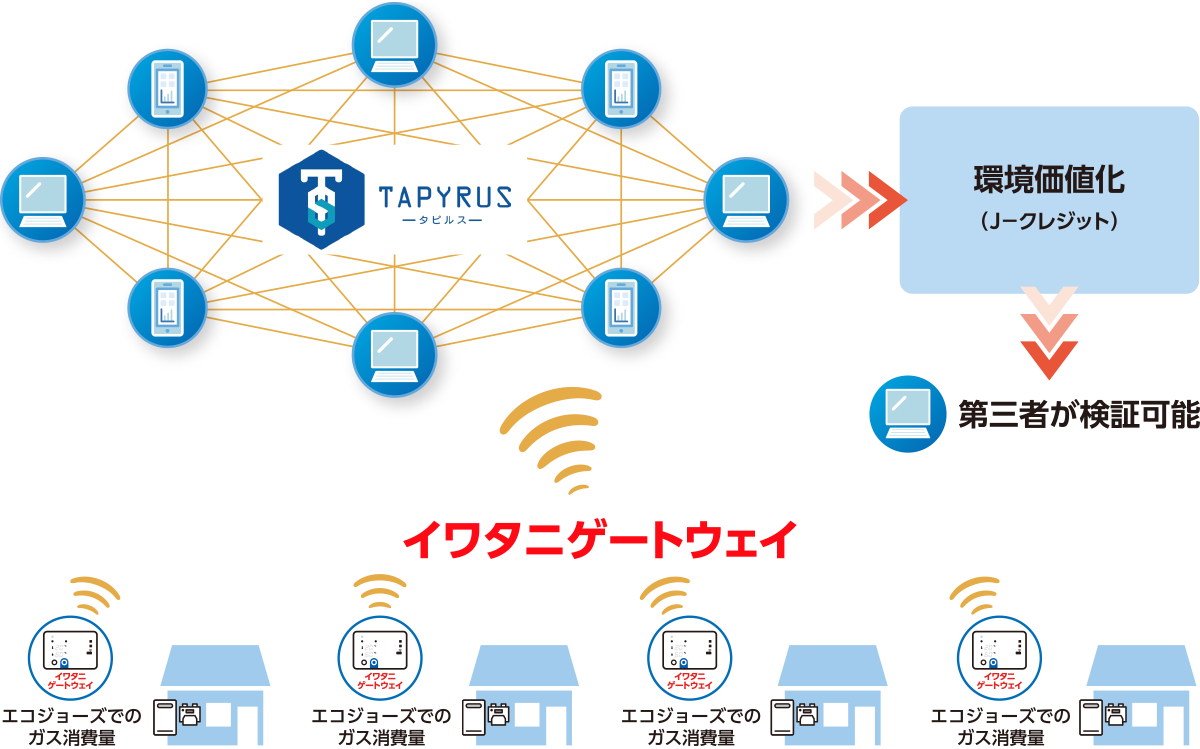

2℃シナリオでは、炭素税が導入され、税率が大幅に引き上げられた場合や、顧客の非化石燃料への切り替え意向が高まれば、LPガスを取り扱っている総合エネルギー事業は大きな影響を受ける可能性があります。一方で、LPガスの脱炭素技術の開発・普及を促進すれば、当社グループにとって大きな事業機会になる可能性があります。また、省エネ機器や非常用発電機などの販売増加、CO2見える化ビジネスやイワタニゲートウェイを活用した新たな事業創出などによりさらなる成長が可能であると考えています。 なお、2℃シナリオの2050年時点では、気候変動による物理的影響は限定的であると想定しています。 |

||||||||||||||||||

| 具体的な 対応策 |

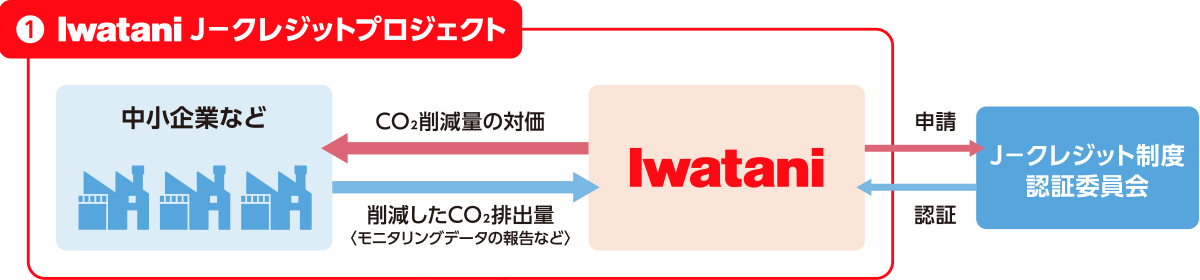

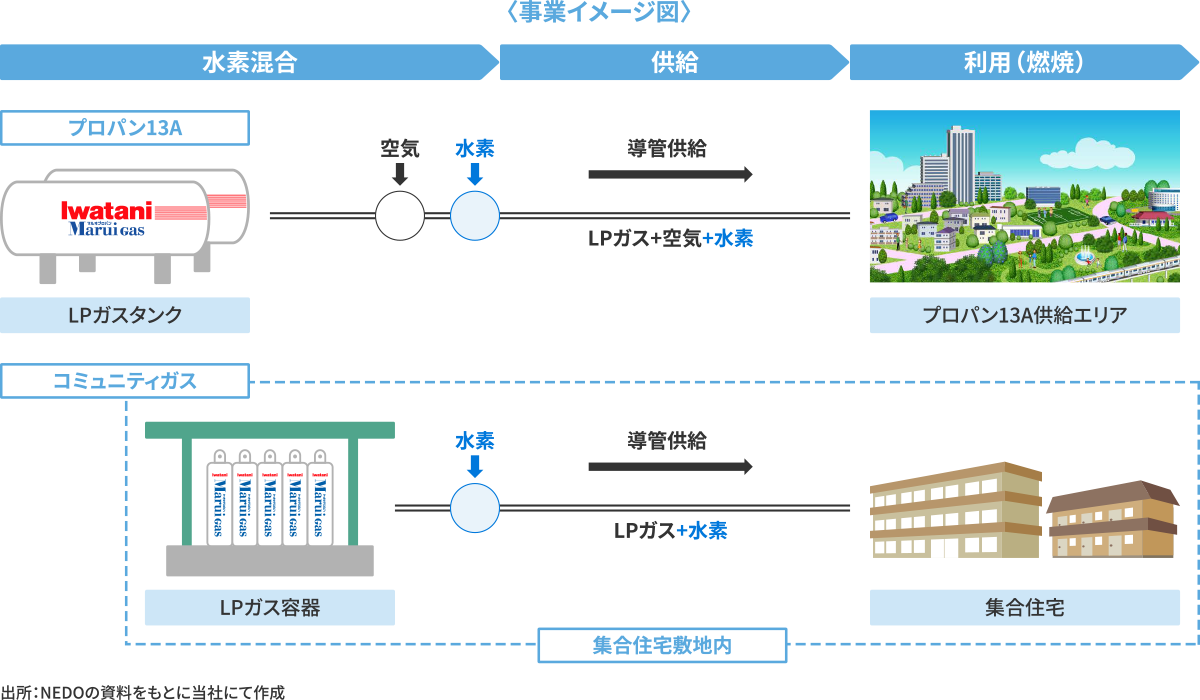

●グリーンLPガスの製造・供給への挑戦 1.グリーンLPガスの実用化に向けた実証に参画  2.グリーンLPガス製造技術の開発 ●お客様先でのCO2削減からJ-クレジットを創出 当社は、J-クレジット制度に登録し、LPガスやLNGなどに燃料転換をしたお客様のCO2削減量を環境価値化する取り組みを進めています。お客様が削減したCO2排出量を当社が取り纏め、J-クレジットの認証申請を行います。本プロジェクトの活用により、CO2削減活動を環境価値として活用できるようになります。  ●一般家庭等における高効率ガス給湯器導入によるCO2削減効果の価値化に向けた取り組みを開始 ガス給湯器で使用したガス量を、当社独自のIoTプラットフォーム「イワタニゲートウェイ」で取得し、さらに、ブロックチェーン技術により、耐改ざん性とトレーサビリティを確保します。それにより、高効率なガス給湯器を導入したご家庭で削減されるCO2量をJ-クレジットとして価値化することが可能となります。  ●水素・LPガス混合導管供給 当社は、相馬ガス(株)などと共同で、NEDO*の委託事業「水素社会構築技術開発事業/地域水素利活用技術開発/水素製造・利活用ポテンシャル調査」に採択されました。 *NEDO:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構  |

||||||||||||||||||

| 財務関連情報 |

総合エネルギー事業における財務情報

|

||||||||||||||||||

| シナリオ | 2℃シナリオ | 財務的な 影響度 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 事業 | 産業ガス・機械事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| タイムフレーム | 2050年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 主なリスク と機会 |

リスク:炭素税や排出権取引などの政策や規制の導入が進み、産業ガスプラントにおける電力や脱炭素への対応コストが増加する。 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リスク:生産設備への自然災害による物理的被害が拡大する。 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 機会:化石燃料代替としての需要をメインとして、国内の水素需要、海外の水素需要がそれぞれ大きく増加する。また水素需要の拡大に伴い水素関連設備の需要も大きく増加する。 | 大* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| *気候変動対応の進展度合いによっては非常に大きな成長機会となる可能性がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 想定した ビジネス環境 の概観 |

2℃シナリオでは、炭素税などの導入が進むことで、産業ガスプラントにおける電力や脱炭素への対応コストが増加しますが、化石燃料代替としての水素の需要や各種合成エネルギー原料としての水素需要などが非常に大きく増加することから、水素事業が飛躍的に成長する可能性があります。また、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウムなどの産業ガスについては、経済成長に伴って需要が堅調に増加すると想定しています。 なお、2℃シナリオの2050年時点では、気候変動による物理的影響は限定的であると想定しています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 具体的な 対応策 |

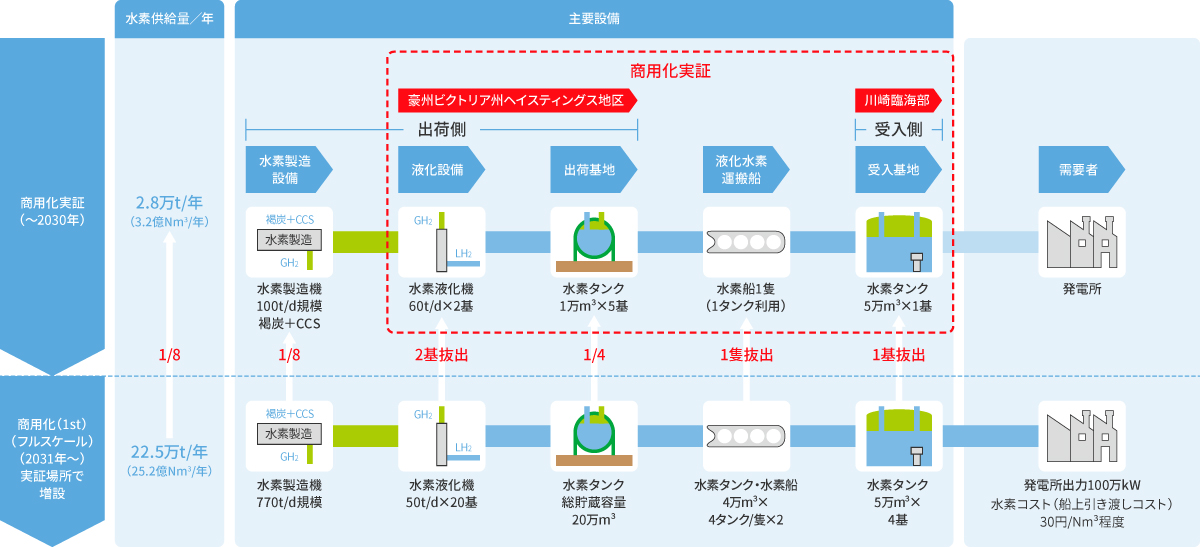

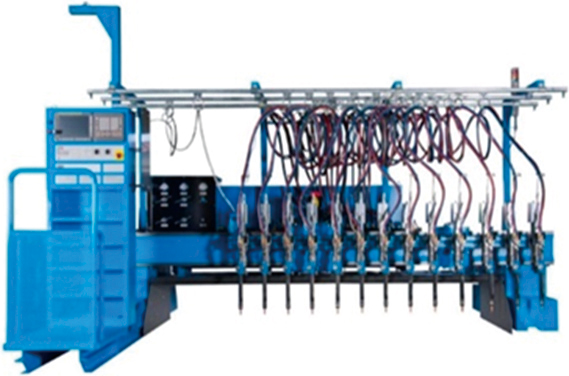

水素エネルギー社会の実現に向けて、関係省庁や多くの民間企業と連携し、CO2フリー水素サプライチェーンの構築に向けた取り組みに加え、エンジニアリング機能の強化を進めています。 ●大規模な液化水素サプライチェーン商用化実証 NEDOのグリーンイノベーション基金事業「大規模水素サプライチェーンの構築プロジェクト」の一環として、日本水素エネルギー(株)へ出資を行い、「液化水素サプライチェーンの商用化実証」に取り組んでいます。この実証では、液化水素運搬船を建造、国内基地を建設しますが、いずれも商用規模では世界初の建造物となります。2025年4月に川崎市扇島東部に土地を確保し、建設工事に着工しました。2030年度以降を想定している、本格的な水素社会の到来に向け、海外で製造された安価なクリーン水素を液化し、日本へ安定的に輸送・供給する国際液化水素サプライチェーンの商用化を目指していきます。   ●エンジニアリング機能の強化および水素ステーション事業などの協業 FCV向け水素ディスペンサーなどエネルギー供給設備に強みを持つトキコシステムソリューションズ(株)の株式を100%取得し、メーカーおよびエンジニアリング機能の強化を進めています。  トラックターミナル内への燃料電池商用車向け水素ステーション建設のイメージ図 ●水素混焼バーナー、水素切断機 当社は100%水素ガスを使用して鋼板を切断する水素切断機を開発し、販売を開始しています。鉄骨橋梁、建機などの厚板鋼板を切断する機械設備で、従来のアセチレンやLPガスといった切断ガスの替わりに、100%水素ガスを使った切断が可能となり、切断時にはCO2を全く排出しません。   |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 財務関連情報 |

産業ガス・機械事業における財務情報

水素事業の財務情報など

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シナリオ | 2℃シナリオ | 財務的な 影響度 |

|||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 事業 | マテリアル事業 | ||||||||||||||||||

| タイムフレーム | 2050年 | ||||||||||||||||||

| 主なリスク と機会 |

リスク:炭素税や排出権取引などの政策や規制の導入が進み、主に資源事業や金属加工事業における電力や脱炭素への対応コストが増加する。 | 中 | |||||||||||||||||

| リスク:生産設備への自然災害による物理的被害が拡大する。 | 小 | ||||||||||||||||||

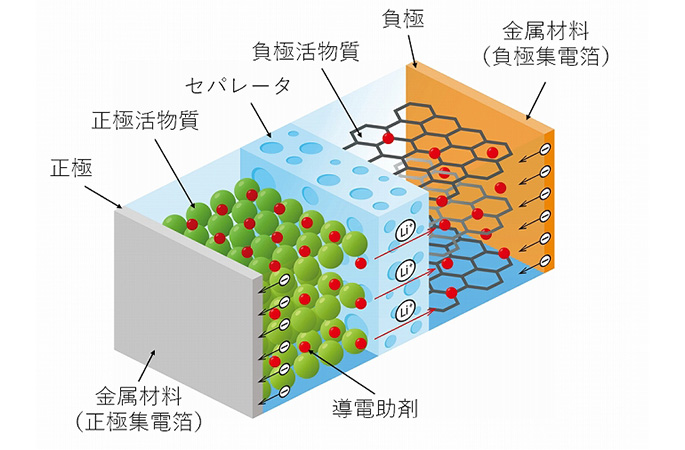

| 機会:EVや定置式バッテリーの普及が進むことで、リチウム、コバルトなどの二次電池材料の需要が増加する。 | 大 | ||||||||||||||||||

| 機会:新興国を中心に家庭向けエアコンの普及が進むとともに、暖房の電化や省エネ型への切り替えも重なり、エアコン向け金属加工事業が拡大する。 | 中 | ||||||||||||||||||

| 機会:化石燃料代替として、PKSや木質ペレットなどのバイオマス燃料の需要が増加する。 | 中 | ||||||||||||||||||

| 想定した ビジネス環境 の概観 |

2℃シナリオでは、炭素税などの導入が進むことで、主に資源事業や金属加工事業における電力や脱炭素への対応コストが増加しますが、一方で、二次電池材料やバイオマス燃料の需要が増加するとともに、エアコン向け金属加工事業が拡大する可能性があります。加えて、100%バイオマスPET樹脂や⽣分解性樹脂、ならびにプラスチックのリサイクル事業などの開発・普及を促進することで、さらなる成長が可能と考えています。 なお、2℃シナリオの2050年時点では、気候変動による物理的影響は限定的であると想定しています。 |

||||||||||||||||||

| 具体的な 対応策 |

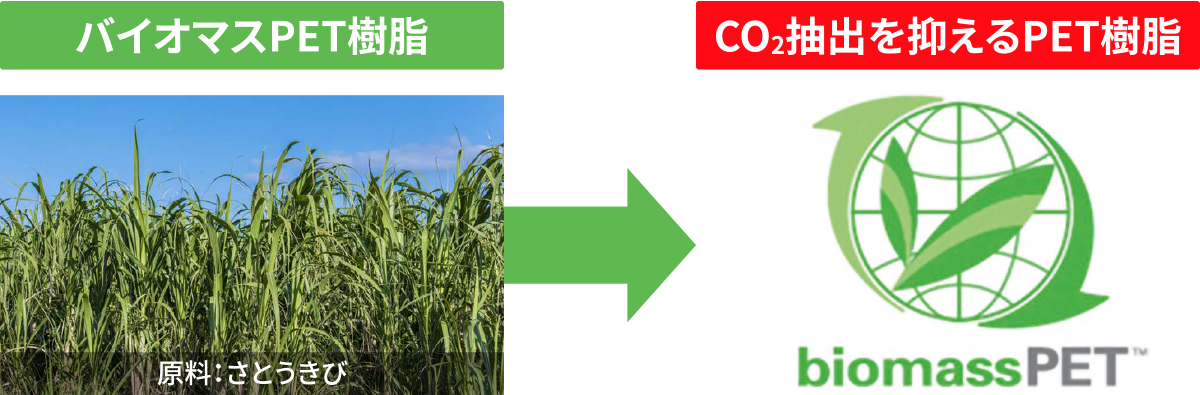

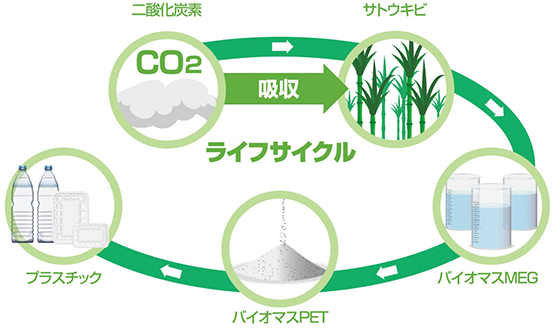

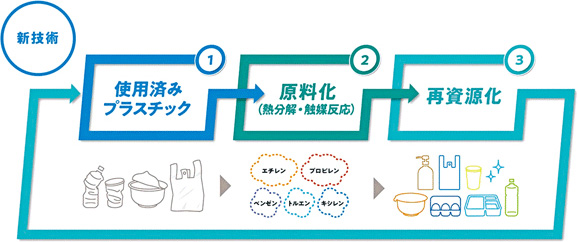

●EV需要を捉えた二次電池材料に関する取り組み 次世代自動車用途で注目されるリチウムイオン二次電池の正極活物質としてリチウム・コバルト・ニッケル・マンガンなどを輸入販売しています。  正極活物質

●エアコン向け金属(線材)加工工場を拡張 バンコクアイ・トーア会社は1990年に設立され、エアコンに使用される金属製ファンガードや食器洗浄機用バスケット、レンジ用ラック等のキッチン用部品および自動車部品や物流機器等を製造し、東南アジア・北米・欧州への販売を中心に事業拡大してきました。  特にエアコン分野は今後も東南アジア、欧州、インドなどの市場の継続的な拡大、さらに欧州や北米ではATW(エアコン式暖房空調機器)の市場拡大も見込まれております。 ●低環境負荷PET樹脂 当社は、環境負荷の少ないPET樹脂の開発・展開に積極的に取り組んでいます。PET樹脂の粗原料の30%を構成するモノエチレングリコールを植物性原料に置き換えた「バイオマスPET樹脂」を開発し、市場に提供してきました。また、リサイクル適性が⾼い「アルミニウム触媒PET樹脂」を開発し、PET樹脂のリサイクルを推進する素材として採⽤されています。さらに、バイオマスPET樹脂、アルミニウム触媒PET樹脂の双⽅の特性を⽣かし、「CO2排出削減×⾼リサイクル性」を実現する「アルミニウム触媒バイオマスPET樹脂」の発売を計画しています。   ●プラスチックのケミカルリサイクル事業(Rプラスジャパン) 当社は、使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組む新会社(株)アールプラスジャパンを、バリューチェーンを構成する12社で設立し、2020年6月から事業を開始しました。米国バイオ化学ベンチャーであるアネロテック社の技術を活用した再資源化技術は、ペットボトルを含むプラスチックを直接原料に戻すケミカルリサイクルの技術です。従来の方法よりも少ない工程で処理できるため、CO2排出量やエネルギー必要量の抑制も可能にします。(株)アールプラスジャパンは、プラスチック課題解決に貢献すべく、2027年の再資源化技術実用化を目指しています。  ●再生可能エネルギー(水力発電)由来の電力を使用し採掘される高純度チタン鉱石の権益確保 豪州に続くミネラルサンド事業の2つ目の拠点として、ノルウェーの資源会社であるノルディック・マイニング社に出資するとともに、2024年に操業を開始する新鉱区から採掘される高純度チタン鉱石の日本向けの権益を獲得しました。航空機部品などに使用される高純度チタン鉱石は世界でも生産量が少なく、重要鉱物の確保に貢献します。また、本事業は再生可能エネルギー(水力発電)由来の電力を使用するなどCO2を排出しないグリーンチタン原料の採掘を行う世界でも先進的な事業です。  |

||||||||||||||||||

| 財務関連情報 |

マテリアル事業における財務情報

|

||||||||||||||||||

| シナリオ | 4℃シナリオ | 財務的な 影響度 |

|

|---|---|---|---|

| 事業 | 全事業 | ||

| タイムフレーム | 2050年 | ||

| 主なリスク と機会 |

リスク:気温上昇によりLPガスの販売が減少する。 | 小 | |

| リスク:災害対応コストが増加する。 | 小 | ||

| リスク:気温上昇により生産性が低下する。 | 中 | ||

| リスク:災害の発生頻度が高まることで逸失利益が増加する。 | 小 | ||

| 機会:LPガス非常用発電機など、災害対応・BCP対応機器の販売が増加する。 | 小 | ||

| 想定した ビジネス環境 の概観 |

4℃シナリオでは、突発的な被害を発生させる急性なリスク(災害対応コストの増加や、災害による逸失利益の発生など)と、事業活動に継続的・慢性的影響を与える慢性リスク(生産性の低下やLPガスの販売数量の低下など)が高まると認識しています。 当社のLPガス事業、産業ガス事業では、全ての製造・充填拠点において、自治体が公開しているハザードマップにより最大浸水リスクを把握し、必要に応じて対策を講じております。対策はハード面に加えて、BCPマニュアルの整備や、災害対応訓練などソフト面の高度化にも取り組むとともに、日々の安全活動による保安意識の向上にも努めています。また、LPガス事業においては、民間エネルギー事業者で唯一の全国規模の災害救援隊を組織しており、災害対応力の維持・強化に努めています。加えて、主要な拠点には停電時にも稼働を可能にするLPガス非常用発電機やオートガス充填設備などの整備を進めており、4℃シナリオにおいても、ある程度のリスク耐性を備えているものと考えています。 |

||

| 具体的な 対応策 |

●地域を支えるエネルギーインフラの構築 輸入基地5カ所、充填基地114カ所、配送拠点約140カ所と業界No.1の供給網により全国のお客様に安心してLPガスをご使用いただいています。また、万一の自然災害発生時でも、LPガスを安定的に供給できるよう、全国の充填基地で災害対策の強化を進めています。 全国に64カ所あるLPG基幹センターでは、耐震性が強化されたLPガス貯蔵や充填設備に加えて、停電時にも設備稼働を可能にするLPガス非常用発電機やオートガス充填設備を備えています。  ●MaruiGas 災害救援隊 「MaruiGas 災害救援隊」は、災害時、速やかにLPガスの復旧作業を行うことを目的に、MaruiGas 特約店約1,400会員の協力のもと結成された、民間エネルギー事業者で唯一最大の全国防災組織です。1995年の阪神・淡路大震災を契機に発足以来、出動は32件を超え、2022年3月に発生した福島県沖地震や、2024年1月に発生した能登半島地震においても被災地に駆けつけ、LPガスの点検・復旧にあたりました。「MaruiGas 災害救援隊」には、2024年9月現在、各社から合わせて約3,600名のガス有資格者が参加。年に一度、全国で一斉訓練を実施し、災害対応力の維持・強化に努めています。 出動事例

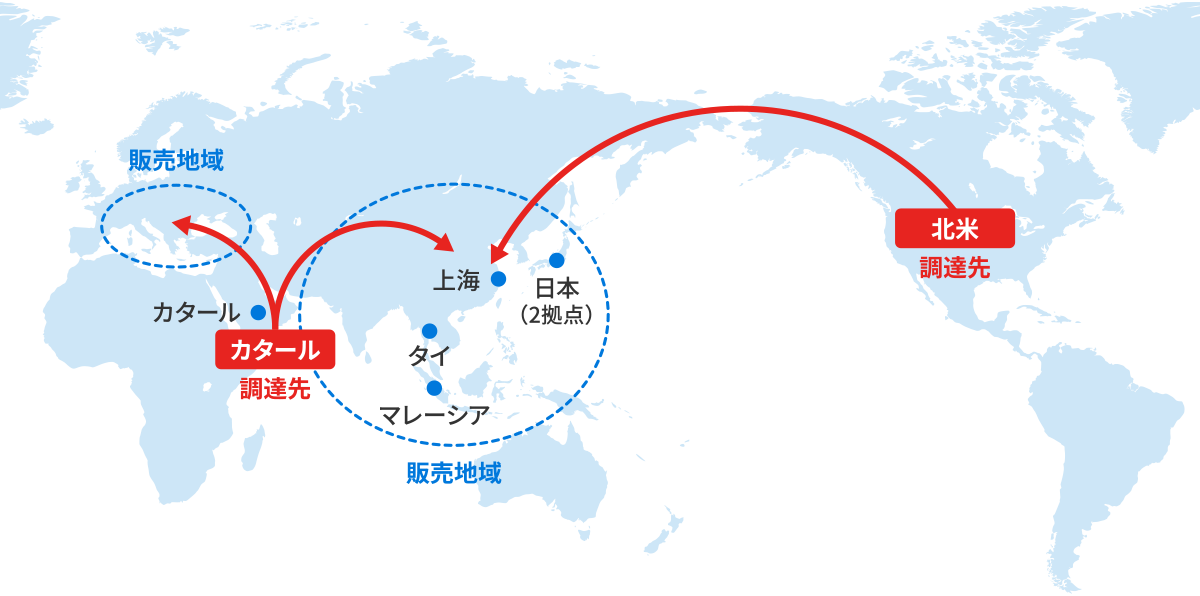

●ヘリウムの安定供給を支えるサプライチェーン 医療現場でのMRIや光ファイバー・半導体などの先端分野に欠かせないヘリウムは、世界の限られた国のみで産出される希少な天然資源です。当社はカタールおよび米国の2カ国から「ダブルソース」による調達により、安定供給を実現しています。また、トップシェアを占める日本市場だけでなく、中国、シンガポール、タイ、カタールにも製造拠点を有し、国内での安定供給だけでなく、中国や東南アジアなどで高まるヘリウム需要にも、安定供給で応えていきます。  |

||

リスク管理

当社グループでは、企業全体のリスクを統合的に管理するため、「危機管理委員会」を設置しています。また、当委員会の傘下には、サステナビリティ推進委員会を始め、コンプライアンス、工場保安などの主要なリスクに対応する個別委員会を設け、リスクへの総合的な対応を行っています。

危機管理委員会は、危機管理委員会委員長のもと、定期的に開催され、関係法令の遵守を含め企業全体のリスク管理に努めています。また、各個別委員会についても定期的に開催され、関連リスクの遵守状況や取り組み状況を確認し、その内容は危機管理委員会に報告されています。

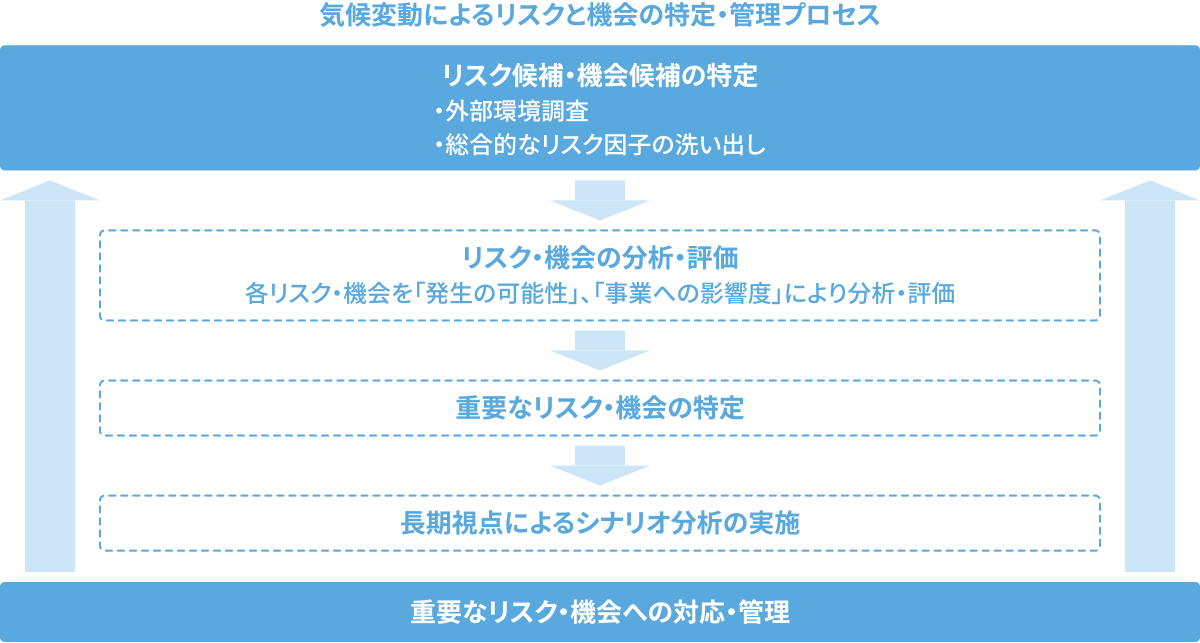

気候変動に関するリスクと機会については、「発生の可能性」と「事業への影響度」の2軸により重要度を評価した上で、気候変動に関する「リスク」への対応と「機会」に向けた取り組みの強化を進めています。

また、気候変動に関する事業影響については、財務的な影響度合いの段階に分けて評価をしており、特に気候変動問題という特性から長期視点においてシナリオ分析を用いて将来の事業環境を評価しています。

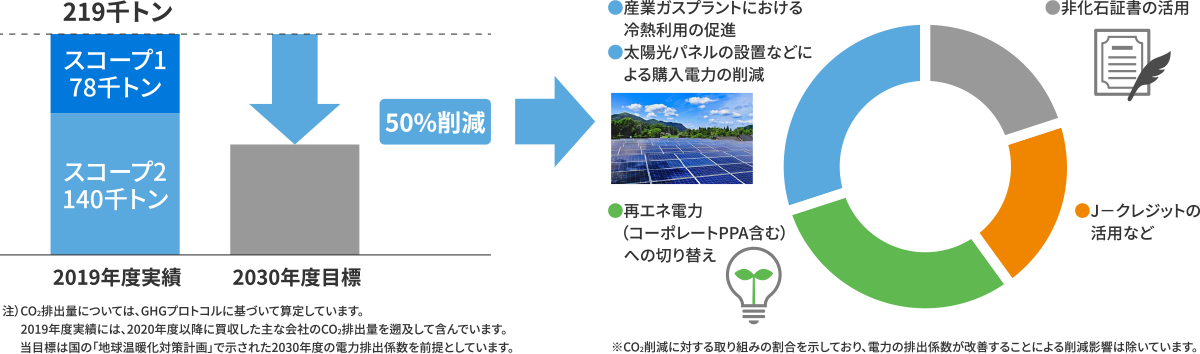

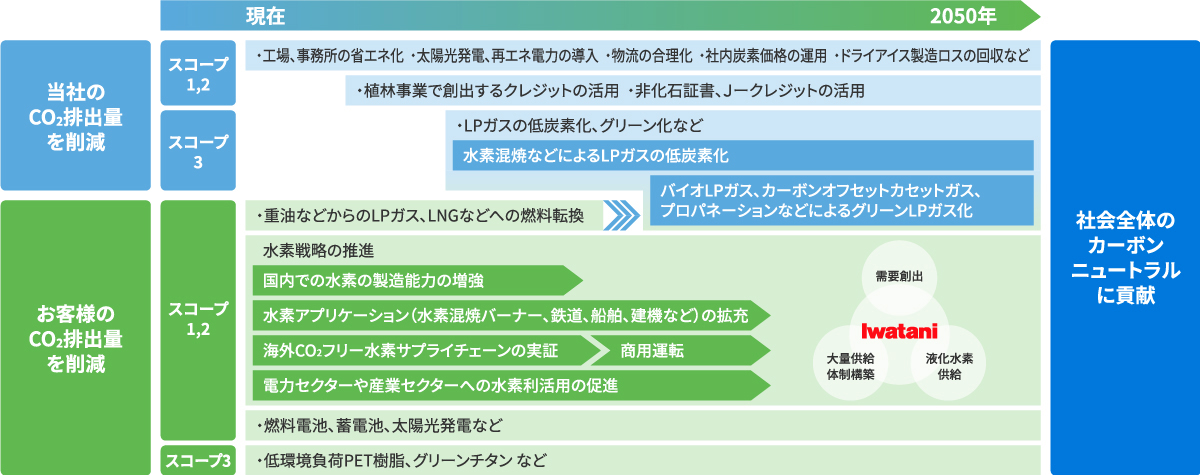

指標と目標

当社グループは、2050年までにカーボンニュートラルを⽬指すことを表明し、そのマイルストーンとして、国内で当社グループが排出するCO2について2030年度に、2019年度⽐で50%削減することを⽬指しています。

産業ガスプラントでの冷熱利用や太陽光パネルの設置、コーポレートPPAを含む再エネ電力への切り替え、自ら創出したJ-クレジットの活用などを進め、削減が困難な部分については、非化石証書の活用も検討しながら、2030年度の削減目標の達成を目指します。

また、2050年のカーボンニュートラルに向けて、当社の事業活動におけるCO2排出量の削減を進めるとともに水素事業などの拡大により、社会全体のCO2削減に貢献していきます。

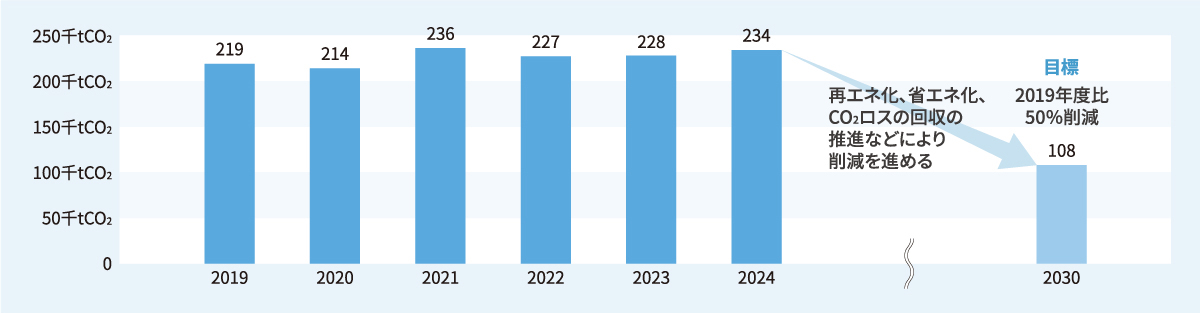

GHG排出量実績・推移

スコープ1、2の排出量(国内)

当社グループ(国内)の2024年度におけるGHG排出量は234千tとなり、前年度比で6千tの増加となりました。これまで、産業ガス製造拠点やLPGセンターへの太陽光パネルの設置、事業所における電力のグリーン化など、各種削減施策に取り組んでまいりました。これらの取り組みによる一定の効果は表れているものの、事業成長に伴うプラントの稼働増により、結果として排出量は増加しています。

2030年度のGHG排出量削減目標の達成に向けては、現在推進中の産業ガスプラントにおける効率化の取り組みに加え、さらなる電力のグリーン化を図ることで、排出量の確実な削減につなげていきます。

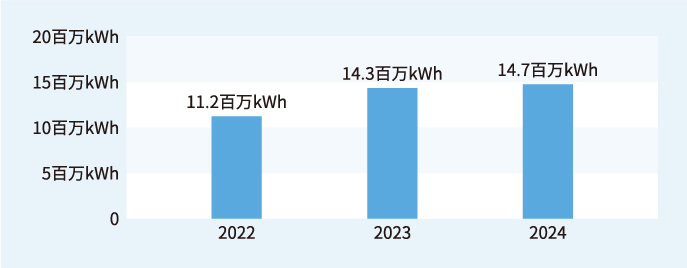

グリーン電力、太陽光発電導入量(国内)

2030年度の削減目標達成に向けて、産業ガス製造拠点やLPGセンターへの太陽光パネルの設置や各拠点の電力のグリーン化を進めています。導入量を着実に増やしており、今後もさらなる導入を進めます。

外部との取組み

TCFDコンソーシアムへの参加

当社は、TCFD提言に賛同する企業・金融機関等が気候変動に関する情報開示や取り組みの高度化について議論・協働する場として、経済産業省・環境省・金融庁によって設立された「TCFDコンソーシアム」にも参画しています。

CDP(気候変動)への回答

当社は、気候変動への対応状況および情報開示の質を国際的に評価する「CDP気候変動」に対し、継続的に回答しております。外部評価を積極的に受けることで、自社の取り組み状況を客観的に確認するとともに、情報開示の高度化と気候変動対応のさらなる推進につなげてまいります。