総合エネルギー / 基礎知識

高圧ガス保安法などの法規

LPガス・LNGを使用する場合に関係する主な法規は次の通りです。

高圧ガス保安法

高圧ガスの製造、貯蔵、移動、取り扱い及び消費等を規制するとともに、自主的な活動によって災害防止を図ることを目的としています。

同施行令、各規制、関係告示、関連通達、例示基準のほか、高圧ガス保安協会技術基準、日本エルピーガスプラント協会基準などが関係します。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)

家庭・業務用などの一般消費者用として供給するLPガス関係に適用される法律で、工場、事務所、社員食堂などで使用するコンロ、湯沸器などについては、この法律が適用されます。

消防法

高圧ガス保安法により、製造・貯蔵などの許可を受けた者及び届出をした者または特定高圧ガスの消費の届出をした者以外で、LPガスを300kg以上貯蔵または取り扱う者は、あらかじめ消防署長に届け出なければなりません(法 第9条の3)。

危険物製造所、屋内・屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所は、高圧ガス製造所・貯蔵所から20m以上の距離を取らなければなりません(危険物規則 第12条)。また、移送取扱所の配管とは35m以上の距離が必要です(細目告示 第32条)。

労働安全衛生法

LPガス容器及び貯槽は、第一種圧力容器に該当します。内容積が1,000Lを超える場合、作業主任者の選任や作業主任者の氏名及び職務の掲示が必要となります(施行令 第1条、第6条、規則第16条、第18条)。

10本以上のLPガス容器を導管により連結した場合、または9本以下であっても内容積の合計が1,000L以上の場合で、酸素を使用して金属を溶接・切断・過熱する場合は、届出、設備の規制、定期自主検査、作業主任者の選任などの他、主管及び分岐管には逆火防止器を設けなければなりません(施行令 第1条、第6条、第13条、第15条、規則第88条、第308条~317条)。

建築基準法

用途地域により、貯蔵または処理できる最大限度が決められています。下表のうち、LPガスは液化ガスに該当します(昭和38年12月5日付 住指発162号)。なお、工業地域、工業専用地域及び無指定地域には制限はありません(法 第48条)。

石油コンビナート等災害防止法(石災法)

高圧ガス保安法による処理量(製造許可申請の場合のみ)の増加により、石油コンビナート等特別防災区域に新たに指定または第2種事業所から第1種事業所に指定変更になる場合があります。同特別防災区域内で処理量等が変更になる場合、石災法による届出が必要です(法 第5条、第7条)。

電気事業法

「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に電気設備とガス管・ガス設備との距離が定められています。例えば、特別高圧架空配線とガス管・ガス設備との離隔距離は、60,000V以下は2m、60,000Vを超えると2m+10,000Vごとに12㎝加算した距離とされています(省令 第29条、第62条)。

建築基準法による規制を受ける危険物、

高圧ガスの種類と貯蔵数量の限度

制限 危険物 |

用途地域により貯蔵または処理できる最大限度 | ||

|---|---|---|---|

| 第1種、2種住居地域 準住居など |

商業地域 | 準工業地域 | |

| 第一石油類(非水溶性) | 1,000L | 2,000L | 10,000L |

| 第二石油類(非水溶性) | 5,000L | 10,000L | 50,000L |

| 第三石油類(非水溶性) | 10,000L | 20,000L | 100,000L |

| 圧縮ガス | 350m3 | 700m3 | 3,500m3 |

| 液化ガス | 3.5t | 7t | 35t |

| 可燃性ガス | 35m3 | 70m3 | 350m3 |

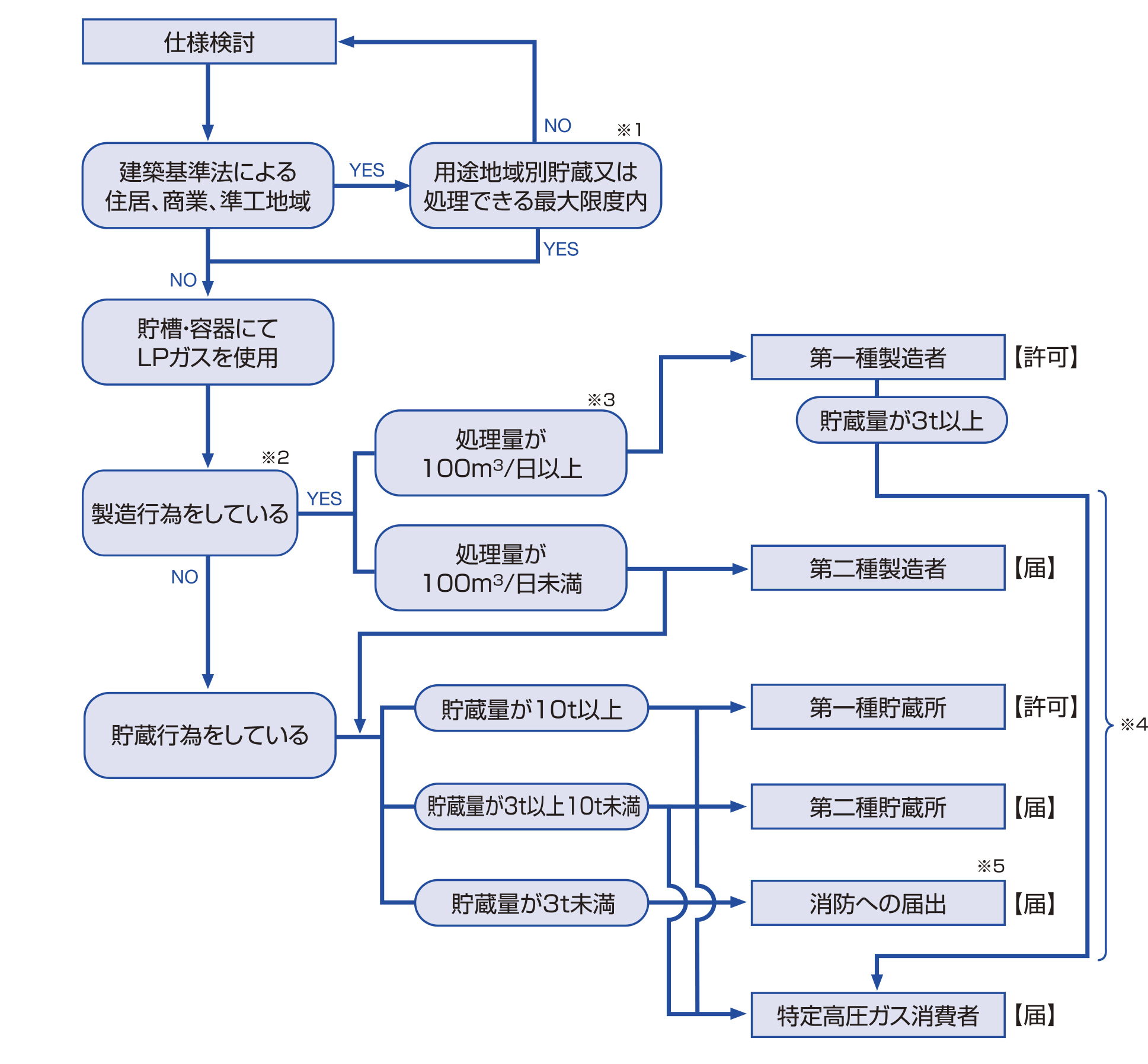

事業所区分のフローチャート(高圧ガス保安法)

高圧ガス保安法では、貯蔵量と処理量により事業所の区分が異なります。このフローチャートの区分は、法令による基準です。地域により行政指導が異なる場合もあるため、詳細については当社にお問い合わせください。

- ※1 建築基準法による規制を受ける危険物、高圧ガスの種類と貯蔵数量の限度参照

- ※2 ポンプ、コンプレッサー、気化器(消費型の場合を除く)等でLPガスを加圧、圧縮する場合等は「製造行為」となります

- ※3 処理量の算出方法:気化器の処理能力算定式

Q=W×24時間×(22.4/M)

Q:気化器の処理能力 W:気化器の公称能力(㎏/h) M:分子量 - ※4 3t以上貯蔵する場合、製造・貯蔵の許可、届出のほかに「特定高圧ガス消費届」が必要です

- ※5 300kg未満の貯蔵を除き所轄消防署への届が必要です

お気軽にお問い合わせください